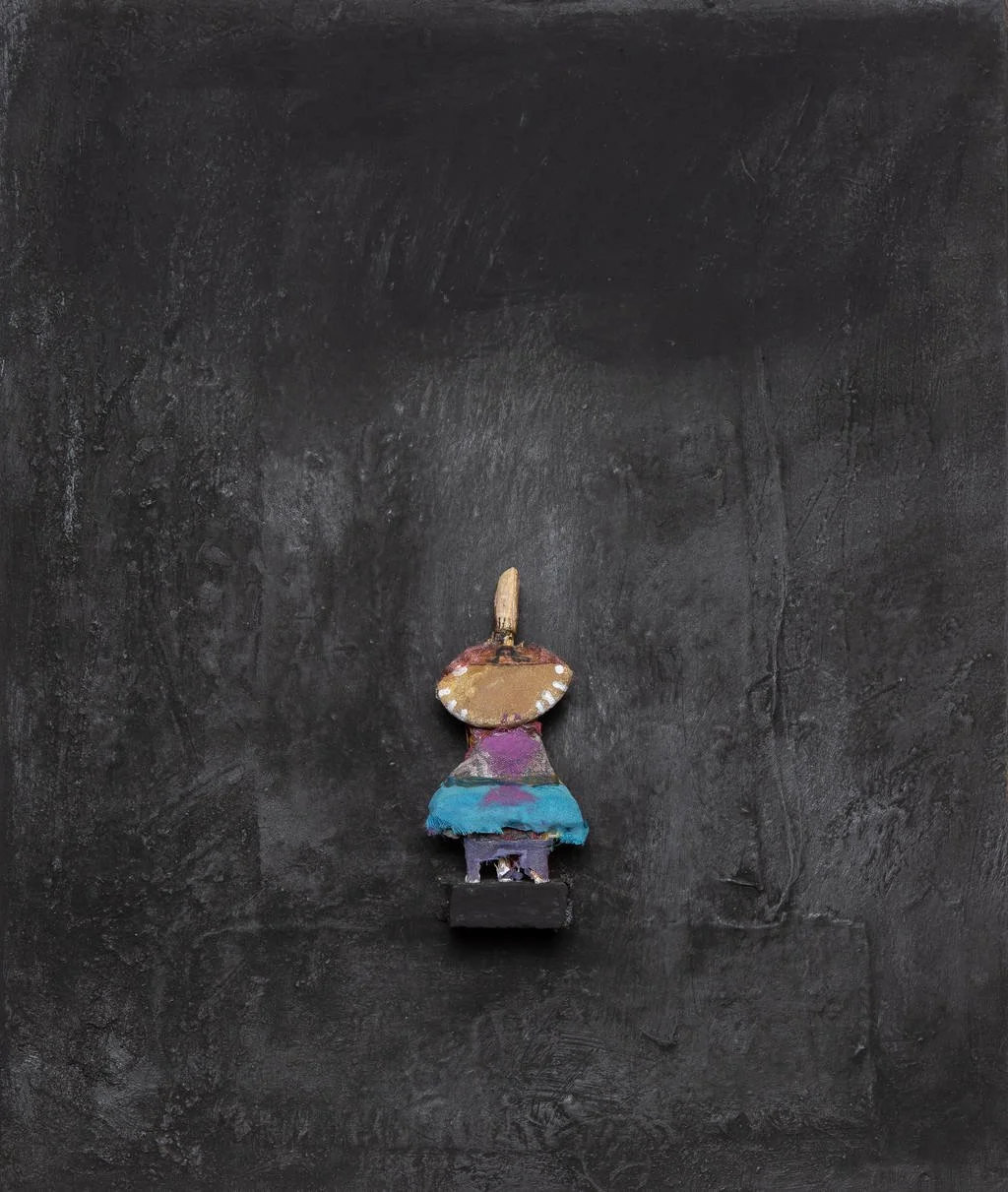

Offrande aux singes

Peintures carrées, Huile & cendre + Une statuette en relief (assemblage bois, tissus, ficelles, chiffons, peinture, pyrogravure, crayon).

Toute la matière se soumet à un processus : Attente et Offrande.

Qui attend ?

Peu importe quoi.

Une traversée vers ce qui, en nous, échappe mais persiste.

Offering to the Monkeys

Square paintings, Oil & ash + statuette (wood, fabric, string, rags, paint, pyrography, pencil assemblage). A relief statuette — modest form, almost indigenous.

All matter submits to a process: Waiting and Offering.

Who waits?

No matter what.

A passage toward that which, within us, escapes yet persists.

-

"L’œuvre est un rite, une opération silencieuse où quelque chose derrière soi, on peut dire l’âme, fusionne avec la matière. Chaque couche est une prière, chaque trace, un témoignage entre visible et invisible. Dans le vide, la statuette contemple l’absolu. Ce n’est pas la forme qui compte, mais ce qui la traverse. Ce qui apparaît est un message sans mot, une présence qui échappe au temps."

-

Dans certaines démarches artistiques, la matière n’est pas simplement un support : elle devient seuil. La superposition des couches, leur fusion lente, les gestes répétés sans but immédiat, forment un langage qui ne cherche ni à convaincre ni à démontrer. Il s’agit d’un cheminement intérieur, où la main suit une nécessité qui la dépasse. Cette ''œuvre '' devient discrète.

L’usage de la cendre dans cette pratique picturale agit comme un voile et un révélateur. Déposée en fine pellicule sur des couches d’huile, elle est ensuite travaillée à l’aide d’un pinceau minutieux surnommé la patte de chat. Ce geste, précis mais dépourvu de volonté de contrôle, produit une alchimie fragile entre une opacité et une transparence, une surface comme une profondeur.

Ce qui émerge de ce processus n’est ni une image, ni une idée : Alors c’est quoi?

Loin d’un projet dirigé, l’œuvre apparaît lorsque l’artiste s’est détaché de toute attente. L’émergence de la forme coïncide avec l’acceptation du vide, on pourrait dire l'ouverture à l'essence dans toute chose plutôt qu'à leurs descriptions.

Au cœur de ces compositions, une seule figure presque un repère qui peut tirer l'attention car notre esprit est si habitué d'attraper ou de rejeter les formes: une statuette, posée seule face au regard. C'est l'offrande. L'offrande aux singes.

Dans la philosophie indienne, notamment dans le yoga et le Vedanta, le mental est souvent comparé à un singe « Chanchala manas » (l’esprit instable), qui saute d’une pensée à une autre comme un singe de branche en branche. Sur la montagne Arunachala, les singes peuvent symboliser la distraction mentale que le chercheur spirituel doit surmonter pour atteindre la paix intérieure. Arunachala est bien plus qu’une simple montagne : Le mot sanskrit Aruna signifie "rougeoyant", "flamboyant" et Achala signifie "immobile" → la colline de la lumière immobile.

c’est un lieu sacré majeur de l’Inde, à la fois géographique, mythologique et spirituel. Située au Sud de l’Inde, dans l’État du Tamil Nadu, près de la ville de Tiruvannamalai.

Arunachala est surtout célèbre pour avoir été la demeure de Ramana Maharshi, l’un des plus grands sages du XXe siècle.

Cette statuette est là pour soutenir le regard là où il n’y a rien à voir. Elle invite à une posture de présence -absence, où l’œuvre ne montre rien, mais fait advenir une propre expérience.

Cette pratique ne s’adresse pas à l’intellect, mais à une mémoire plus ancienne, inscrite dans le corps et le silence. Il ne s’agit pas de comprendre, mais de ressentir.

L’espace n’est pas un décor: il est son terrain, activé par l’œuvre, autant que l’œuvre est traversée par lui. Ensemble, ils forment un seuil d’influence.

Ce que cette peinture propose, au fond, c’est de retrouver un espace intérieur : un lieu sans nom, où la forme s’efface, et où le regard se souvient de ce qu’il savait déjà.

-

Il y a quelques années, je vivais au bord de la mer, pas très loin de Saint-Tropez. Je souffrais profondément de ce climat social insoutenable, dans cette cité cruelle où l’argent est maître. Bien sûr, je me cherchais encore. Je lisais beaucoup, je cherchais sans savoir quoi, guettant l’aventure, parfois la seule voie pour ressentir quelque chose de vivant, quelque chose qui pourrait mener à une élévation intérieure.

Alors j’aimais grimper des montagnes. Grimper tout en haut, là où les silences nous font quitter les histoires... pour redescendre le cœur nouveau. Pas les montagnes qui nécessitent cordes et mousquetons, non. Plutôt celles qu’on gravit avec le corps et l’âme, pieds nus parfois, l’esprit ouvert. Le Pedraforca en Espagne, la Dent du Chien en Haute Savoie, au nord de la vallée d’Abondance, le mont Canigou, perçu comme une montagne sacrée et mythique dans la culture catalane, le pic de la Souque dans les Pyrénées-Orientales, dont le sommet offre une vue à 360°, et bien d’autres…

Des sommets qui m’appelaient sans raison précise, comme si chaque ascension grattait un peu le vernis de l’ego.

À cette époque, je lisais des êtres inspirés, comme Rumi, le poète soufi dont chaque vers ouvrait le cœur comme une grenade mûre.

« Cherche la lumière que tu portes déjà », disait-il.

Je me passionnais pour les écrits de Gurdjieff, ce maître étrange qui parlait de l’homme-machine, endormi, et de la possibilité de naître une seconde fois, par le feu de l'attention. Ses danses sacrées, notamment la célèbre « danse des magiciens », exigeaient du corps une précision qui réveillait l’âme.

C’est aussi à cette époque que j’ai commencé à pratiquer le Qi Gong, la méditation, et à fréquenter des retraites où l’on évoquait les trois fleuves : Tao, Bouddha, et Nagual. Ces traditions se croisaient en moi comme des courants sous la surface. Je désirais quitter le monde du théâtre et du costume, où j’avais cofondé un mouvement artistique nommé Scarecrow, en véritable délire de bataille donquichottesque contre le monde tel qu’il était, pour quelque chose de plus bénéfique, plus éveillant.

Un jour, une amie me glissa entre les mains un petit livre : Les paroles de Ramana Maharshi. Ce sage indien, qui s’était éveillé à 16 ans en méditant sur la mort, vivait au pied de la montagne Arunachala, dans le sud de l’Inde. Ramana, maître du silence et du questionnement intérieur, éveilla une génération en posant une simple question : « Qui suis-je ? »

Pour lui, cette montagne n’était pas un simple rocher, mais Shiva lui-même, la forme visible de l’invisible.

Ce livre me bouleversa. Et sa montagne m’aimanta.

Et comme par "hasard", quelques mois plus tard, je m’envolai pour l’Inde. Je passai d’abord par l’ashram d’Amma, la «sainte aux étreintes», dans le Kerala. Puis un train, un bus, un rickshaw... et enfin, j’arrivai à Tiruvannamalai.

La ville semblait posée au pied de quelque chose de plus ancien que le monde : Arunachala, cône noir et immobile, autour duquel tout tournait. Le soir de mon arrivée, je pris un thé sur la terrasse poussiéreuse d’une guesthouse. Et là, à deux tables de moi, seul, paisible, une barbe blanche comme du sel de mer : Mooji. Oui, Mooji lui-même, le disciple jamaïcain de Papaji, héritier du silence de Ramana. Je le croisai du regard, furtivement…

Plus tard, je rencontrai Shiva, un jeune Indien rieur, mince comme un roseau, l’air de Mowgli, les dents blanches comme des lampes, et un sourire contagieux. Il proposait ses services de guide contre quelques roupies. Il me montra la ville, l’ashram, les temples, les sentiers. On devint vite amis. Il ponctuait tout ce que je disais par un « Ok » immense, sourire en coin, la tête balançant doucement de gauche à droite, avec cette grâce propre aux Tamouls.

Un jour, pour rire, je lui dis : Shiva, arrête de dire toujours « Ok ». Remplace-le par « Pamplemousse » ! Et ce fut si drôle. À chaque demande, il répondait, très sérieusement : Pamplemousse.

Shiva était sculpteur. Il travaillait une pierre sombre typique de la région, la Shivastone, roche basaltique sacrée utilisée pour les sculptures de divinités. Sa famille sculptait depuis des générations : Bouddhas, cobras, singes, lingams… tous liés à la symbolique de la montagne. Il m’invita à passer plusieurs jours avec lui, au pied de la montagne, dans son petit stand, à vendre ses petites sculptures aux touristes.

Moi aussi, je sculptais. Avec des bouts de bois, de chiffons, de ficelles. Des statuettes qu’on aurait pu croire issues d’une sorcellerie douce. Il me regardait faire avec une compassion amusée, pensant sans doute que j’étais un artiste d’un autre monde… ou peut-être un peu fou. Mais il m’aimait bien. Et moi, j’aimais son aisance, sa vérité simple.

Après une dizaine de jours, il me dit : Demain, à 4 h du matin, sois prêt. Nous grimperons jusqu’au sommet pour voir le lever du soleil. Amène une lampe… et une offrande pour la montagne. C’est important.

J’avais préparé une petite statuette rouge, faite de tissu et de ficelle.

Au matin, nous partîmes dans l’obscurité dense. Shiva ouvrait la voie, agile comme un chat, pieds nus sur les pierres noires. On cheminait dans l’inconnu, le cœur battant. Deux heures plus tard, nous étions au sommet.

Les roches étaient noircies d’huile, quelques jours auparavant avait eu lieu la grande fête de Karthigai Deepam, en l’honneur de Shiva, dieu du feu, de la destruction des illusions et de la danse cosmique. Chaque année, au sommet de la montagne, une flamme sacrée est allumée pour symboliser la lumière divine perçant les ténèbres de l’ignorance.

Shiva, chez les hindous, n’est pas juste un dieu : il est la conscience pure, la danse du cosmos, celui qui détruit pour que la vérité puisse naître.

Alors que nous contemplions le paysage rougeoyant, mon jeune ami me demanda mon offrande. Je lui tendis ma petite statuette rouge. Il se moqua tendrement, puis partit la déposer dans un recoin du sommet.

Dix minutes plus tard, il revint, un grand sourire aux lèvres. On s’assit en silence, écoutant au loin des chants.

Puis soudain, la terre vibra. L’air se mit à bourdonner. Je n’avais jamais ressenti une chose pareille. Je regardai Shiva, inquiet. Lui aussi semblait surpris.

Au loin, une horde de singes, peut-être 500, ils couraient droit vers nous. Une scène hallucinante. Ils semblaient agités, sautaient, se poursuivaient, criaient. Et au milieu d’eux… ma statuette.

Ils se la lançaient comme un ballon de rugby, déchiraient ses membres de tissu, la hissaient, l’arrachaient dans une étrange hystérie.

Shiva m’observa, puis se tourna vers moi, rayonnant. « Christophe… Dieu a accepté cette offrande.».

-

"The artwork is a rite, a silent operation where something behind oneself—let’s call it the soul—fuses with matter. Each layer is a prayer, each mark, a testimony between the visible and the invisible. In the void, the statuette contemplates the absolute. It’s not the form that matters, but what passes through it. What appears is a message without words, a presence beyond time."

-

In certain artistic approaches, matter is not merely a support: it becomes a threshold. The layering of coats, their slow fusion, the repeated gestures without any immediate goal, form a language that seeks neither to convince nor to demonstrate. It is an inner path, where the hand follows a necessity greater than itself. This “work” becomes discreet.

The use of ash in this painting practice acts both as a veil and a revealer. Laid in a fine film over layers of oil, it is then worked with a delicate brush known as the “cat’s paw.” This gesture—precise yet devoid of any will to control—produces a fragile alchemy between opacity and transparency, surface and depth.

What emerges from this process is neither an image nor an idea. So what is it?

Far from being a directed project, the work appears once the artist has let go of all expectations. The emergence of form coincides with the acceptance of emptiness—one might say, with the opening to the essence of things, rather than their description.

At the heart of these compositions, a single figure—a sort of landmark—may catch the viewer’s attention, for the mind is so accustomed to grasping or rejecting forms: a small statuette, set alone before the gaze. It is the offering. The offering to the monkeys.

In Indian philosophy, especially in yoga and Vedanta, the mind is often compared to a monkey—Chanchala manas (the restless mind)—jumping from one thought to another like a monkey from branch to branch. On Mount Arunachala, monkeys can symbolize the mental distractions the spiritual seeker must overcome to reach inner peace.

Arunachala is much more than a mere mountain: the Sanskrit word Aruna means “glowing,” “radiant,” and Achala means “immovable”—→ the Hill of the Motionless Light.

It is a major sacred place in India, both geographically, mythologically, and spiritually. Located in the South of India, in the state of Tamil Nadu, near the town of Tiruvannamalai.

Arunachala is especially known as the dwelling place of Ramana Maharshi, one of the greatest sages of the 20th century.

This statuette is there to sustain the gaze where there is nothing to see. It invites a posture of presence-absence, where the work reveals nothing, yet allows an experience to arise.

This practice does not speak to the intellect, but to an older memory, inscribed in the body and in silence. It is not about understanding, but about feeling.

Space is not a backdrop: it is the ground of the work, activated by it, just as the work is traversed by it. Together, they form a threshold of influence.

What this painting ultimately proposes is to rediscover an inner space: a nameless place where form dissolves, and where the gaze remembers what it already knew. -

A few years ago, I lived by the sea, not far from Saint-Tropez. I was suffering deeply from the unbearable social climate in that cruel city where money reigns supreme. Of course, I was still searching for myself. I read a lot. I was seeking without knowing what, watching for adventure, sometimes the only way to feel something alive, something that might lead to inner elevation.

So I loved to climb mountains. To climb all the way to the top, where silence makes us leave behind our stories… and come back down with a renewed heart. Not the kind of mountains that require ropes and carabiners, no. The kind one climbs with body and soul, sometimes barefoot, mind open. The Pedraforca in Spain, the Dent du Chien in Haute-Savoie, north of the Abondance valley, Mount Canigou, seen as sacred and mythical in Catalan culture, the Pic de la Souque in the Pyrénées-Orientales, whose summit offers a 360° view, and many others…

Peaks that called to me for no obvious reason, as if each ascent chipped away at the varnish of the ego.

At that time, I was reading inspired souls like Rumi, the Sufi poet whose every verse opened the heart like a ripe pomegranate.

“Seek the light you already carry,” he said.

I was passionate about the writings of Gurdjieff, that strange master who spoke of the machine-man, asleep, and the possibility of being born a second time, through the fire of attention. His sacred dances, especially the famous “Dance of the Magicians,” demanded a precision from the body that awakened the soul.

That was also when I began practicing Qi Gong, meditation, and attending retreats where the three rivers were evoked: Tao, Buddha, and Nagual. These traditions intertwined within me like currents beneath the surface.

I wanted to leave the world of theater and costume behind, where I had cofounded an artistic movement called Scarecrow, a kind of quixotic battle against the world as it was, for something more beneficial, more awakening.One day, a friend placed a small book in my hands: The Words of Ramana Maharshi. This Indian sage, who had awakened at the age of 16 by meditating on death, lived at the foot of Mount Arunachala in southern India. Ramana, master of silence and inner inquiry, awakened a generation by posing a single question: “Who am I?”

For him, this mountain was not just a rock, but Shiva himself, the visible form of the invisible.

This book shook me. And the mountain drew me in.

And as if by "chance," a few months later, I flew to India.

I first went to Amma’s ashram, the “hugging saint,” in Kerala. Then a train, a bus, a rickshaw… and finally, I arrived in Tiruvannamalai.

The town seemed to rest at the foot of something older than the world itself: Arunachala, a black, motionless cone around which everything revolved.

On the evening of my arrival, I had tea on the dusty terrace of a guesthouse. And there, two tables away, alone, serene, with a beard white as sea salt: Mooji. Yes, Mooji himself, the Jamaican disciple of Papaji, heir to Ramana’s silence. Our eyes met briefly...Later, I met Shiva, a cheerful young Indian, slim as a reed, with a Mowgli-like air, teeth white as lamps, and a contagious smile. He offered his guiding services for a few rupees. He showed me the town, the ashram, the temples, the paths. We quickly became friends.

He ended everything I said with a massive “Ok,” head gently swaying side to side with that unique Tamil grace.

One day, joking, I told him:

“Shiva, stop always saying ‘Ok.’ Replace it with ‘Grapefruit!’”

And it was hilarious. With each request, he’d answer, very seriously:

“Grapefruit.”Shiva was a sculptor. He worked with a dark stone native to the region, Shivastone, sacred basalt used to carve deities. His family had been sculptors for generations: Buddhas, cobras, monkeys, lingams… all connected to the mountain’s symbolism.

He invited me to spend several days with him at the base of the mountain, in his little stand, selling his sculptures to tourists.

I, too, sculpted, using bits of wood, cloth, string. Little figurines that looked like they came from a gentle kind of sorcery.

He watched me work with amused compassion, probably thinking I was some kind of artist from another world… or a bit mad. But he liked me. And I liked his ease, his simple truth.After about ten days, he said to me:

“Tomorrow, at 4 a.m., be ready. We’ll climb to the summit to watch the sunrise. Bring a light… and an offering for the mountain. It’s important.”

I had prepared a small red figurine made of fabric and string.

At dawn, we set out into the dense darkness. Shiva led the way, agile as a cat, barefoot on the black stones. We walked into the unknown, hearts pounding. Two hours later, we reached the top.

The rocks were blackened with oil, just days earlier had been the great Karthigai Deepam festival, in honor of Shiva, god of fire, the destroyer of illusion, and lord of the cosmic dance. Each year, a sacred flame is lit at the mountain’s peak, symbolizing divine light piercing the darkness of ignorance.

Shiva, for Hindus, is not just a god: he is pure consciousness, the dance of the cosmos, the one who destroys so truth can be born.

As we gazed at the glowing horizon, my young friend asked for my offering. I handed him the little red figurine. He mocked me gently, then went to place it in a crevice at the summit.

Ten minutes later, he returned, grinning. We sat in silence, listening to distant chants.

Then suddenly, the earth vibrated. The air began to hum. I had never felt anything like it. I looked at Shiva, worried. He too looked surprised.

In the distance, a horde of monkeys,maybe 500, they were running straight toward us. An unbelievable sight. They were agitated, leaping, chasing, screaming. And in the middle of them… my figurine.

They tossed it like a rugby ball, tore its fabric limbs, hoisted it, ripped it apart in a strange hysteria.

Shiva watched, then turned to me, beaming.

“Christophe… God accepted your offering.”